“Me niego a pensar que la vida de mi hijo tiene una cuenta atrás”, dice Sandra. Pero en realidad, lo que más le desvela no es el tiempo. Es el sufrimiento. “El terror que tengo es que Rober tenga dolor. Ese miedo me come por dentro”.

Una enfermedad rara, un miedo universal

Todo comenzó con señales pequeñas, casi invisibles: una caída más frecuente, una torpeza que podía parecer propia de la edad. Pero con el tiempo, esas señales se convirtieron en pruebas, y las pruebas en una sentencia. Una mutación en el gen GFAP, la pérdida progresiva de mielina en su cerebro. Con el diagnóstico llegó el abismo. “Te lo dicen y no lo entiendes. Ves a tu hijo igual, sonriente, juguetón… y sin embargo todo ha cambiado”, cuenta Sandra. Porque con esa palabra, Leucodistrofia, vino un nuevo vocabulario: neurodegeneración, convulsiones, deterioro cognitivo, irreversibilidad. Y vino también el miedo, ese miedo que no se ve, pero que vive en cada minuto.

“Lo que más me atormenta es no saber si él va a sufrir. Que sienta dolor, físico o emocional, que se dé cuenta de lo que está perdiendo”.

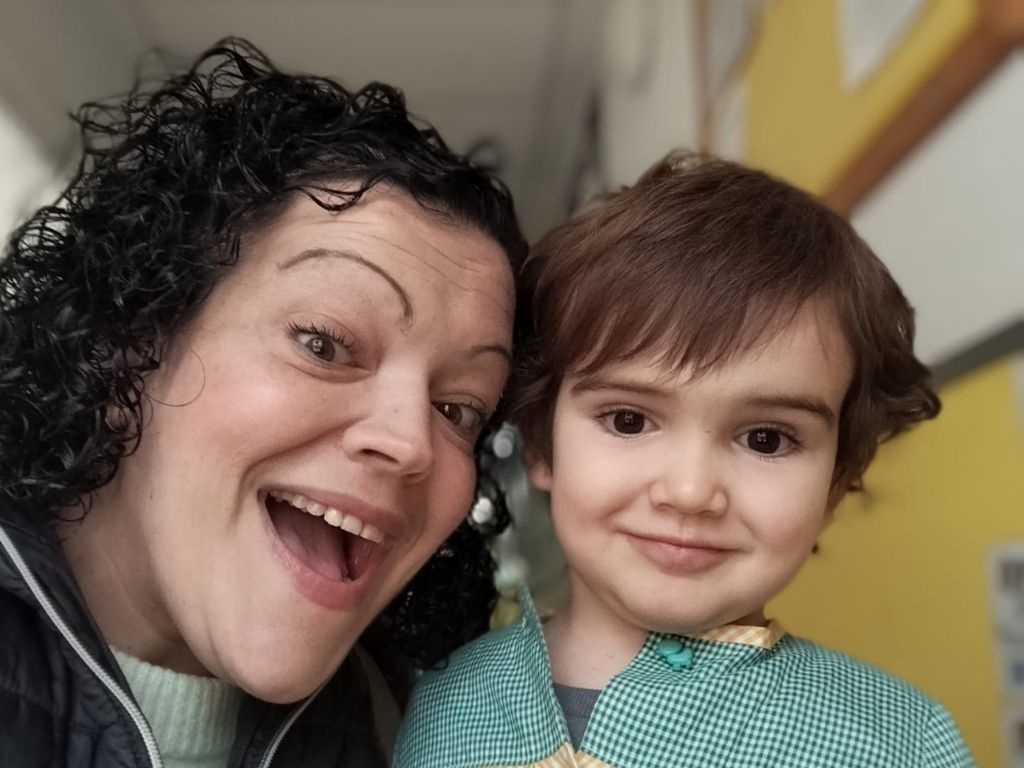

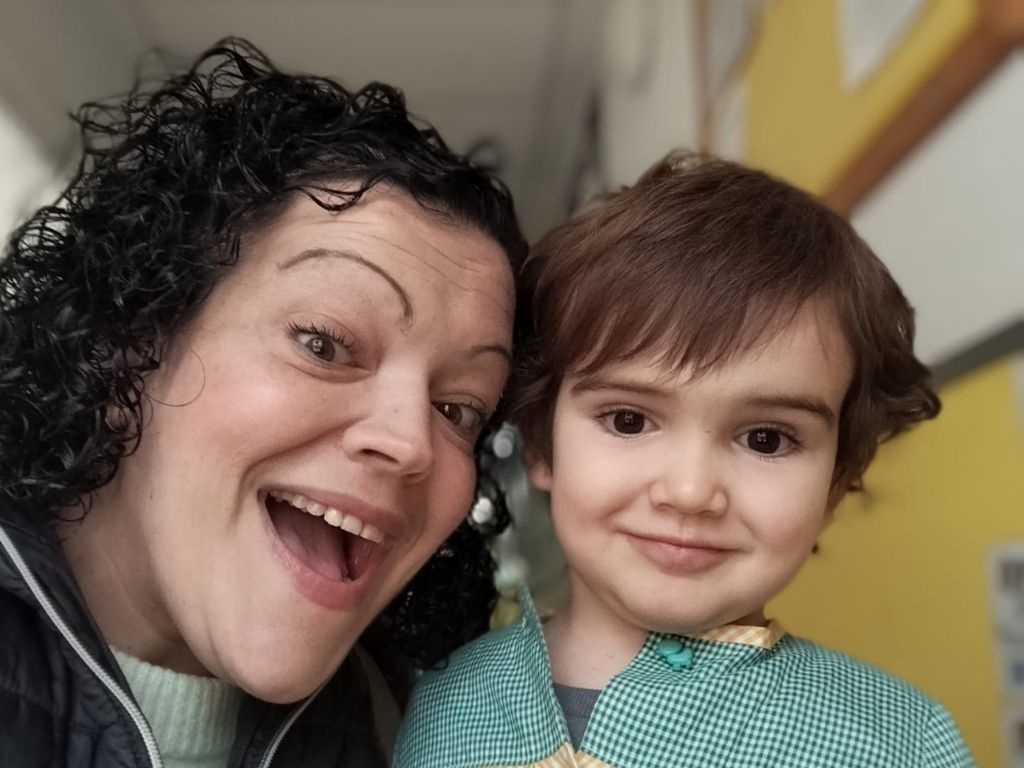

Sandra y su hijo Rober.

Sandra y su hijo Rober.

La historia de Guzmán: inmunodeficiencia con nombre y sin solución

Como Guzmán, un niño de León con síndrome de hiper-IgM, una inmunodeficiencia genética ultra rara que impide al cuerpo producir anticuerpos eficaces. Su madre, Carlota, relata cómo las infecciones recurrentes fueron solo la punta del iceberg:

“Desde los primeros años vivía expuesto a virus, bacterias, parásitos… cualquier cosa podía complicarse”.

En septiembre de 2024, Guzmán recibió un trasplante de médula ósea. Era la única opción para aspirar a una posible cura, aunque con un proceso duro y sin garantías. “Vivimos con el alma encogida. Solo queremos que deje de sufrir”. Carlota se ha unido a la campaña Convivir con lo Raro, de la Asociación Poco Frecuentes, para visibilizar su historia. “Solo a través de la ciencia podremos tener una esperanza real”, asegura. Varios grupos de investigación ya trabajan en terapias dirigidas para restaurar la función alterada en las células T, pero la llegada de esos tratamientos aún es incierta.

Carlota y sus dos hijos.

Carlota y sus dos hijos.

Manuel y María: el miedo convulsivo

En Sevilla, María Salas revivió el inicio de su pesadilla cuando su hijo Manuel, de 11 años, tuvo su primera crisis epiléptica a los cinco meses. Cuatro meses después, llegó el diagnóstico: síndrome de Dravet, una encefalopatía genética severa y sin cura.

“Más allá de las convulsiones, Manuel sufre alteraciones cognitivas, motoras, dentales, ortopédicas… cada día trae un desafío distinto, y no sabemos cómo evolucionará su salud”, explica María en su valiente testimonio.

Hoy lucha para que se investiguen nuevos tratamientos. “Pedimos más investigación. Para una cura. O al menos para mejorar su vida. Nuestros hijos no pueden esperar”.

María y su hijo Manuel.

María y su hijo Manuel.

Madres que sostienen el mundo

Sandra, Carlota y María no solo son madres: son cuidadoras, activistas, divulgadoras, investigadoras por necesidad. Sus casas se han convertido en trincheras contra la indiferencia institucional y el abandono científico. Aunque cada niño tiene un diagnóstico distinto, el dolor de sus madres es similar: el miedo crudo, paralizante, a que sus hijos sufran. A no poder hacer nada. A ver cómo el dolor físico o el deterioro cognitivo les arrebata poco a poco la infancia. La campaña Convivir con lo Raro, impulsada por la Asociación Poco Frecuentes, busca precisamente eso: poner rostro a lo invisible, romper el aislamiento de estas familias, y exigir con fuerza más recursos, más ciencia, más empatía.

Nombrar el dolor para no vivirlo en silencio

En España, más de tres millones de personas conviven con una enfermedad rara. Son, en su mayoría, crónicas, progresivas y de origen genético. Sin tratamientos. Sin visibilidad. Sin tiempo que perder. Dar voz a estas historias no resuelve los diagnósticos, pero ilumina el camino. Porque visibilizarlo puede ser un puente entre la realidad y la acción. Un grito que rompe el silencio. Porque contar el dolor de una familia no lo alivia, pero puede abrir el camino para que nunca más se viva en silencio.

Artículo escrito por:

Nerea Díaz-Maroto Lara

Redactora

Hospitaltec